BIG EYES. 2014. 103´. Color.

Dirección: Tim Burton; Guión: Scott Alexander y Larry Karaszewski; Dirección de fotografía: Bruno Delbonnel; Montaje: JC Bond; Dirección artística: Chris August (Supervisión); Música: Danny Elfman; Diseño de producción: Rick Heinrichs; Producción: Tim Burton, Lynette Howell, Scott Alexander, y Larry Karaszewski, para Tim Burton Productions-Silverwood Films-Electric City Entertainment-The Weinstein Company (EE.UU.).

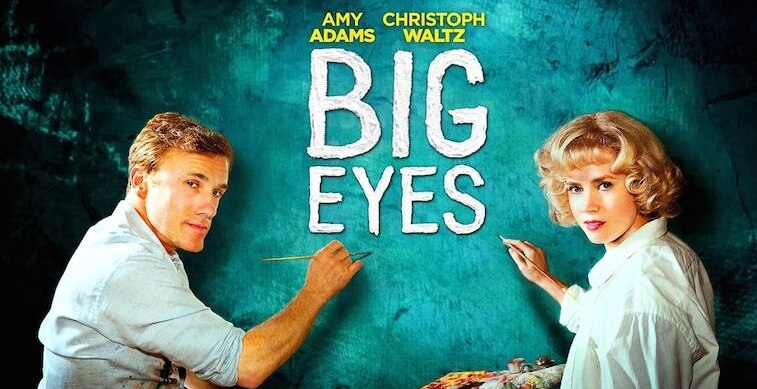

Intérpretes: Amy Adams (Margaret Keane); Christoph Waltz (Walter Keane); Danny Huston (Dick Nolan); Krysten Ritter (Dee-Ann); Jason Schwartzman (Ruben); Terence Stamp (John Canaday); Jon Polito (Banducci); Madeleine Arthur, Delaney Raye, James Saito, Brent Chapman, Fiona Vroom.

Sinopsis: Margaret, una pintora con talento, huye de un opresivo matrimonio rumbo a San Francisco. Allí conoce a Walter Keane, un pintor del que se enamora.

Tras regresar a sus primeros tiempos como director con Frankenweenie, el eterno adolescente Tim Burton se reencontró con los guionistas de una de sus obras más aclamadas, Ed Wood, para dar forma a un film sobre el que quizá sea el mayor escándalo de la pintura estadounidense en el siglo XX. Big eyes, que en varios aspectos es un Burton heterodoxo, tuvo la misma recepción discreta que el resto de la obra reciente de un director al que, de todas formas, el beneplácito unánime de los profesionales en la valoración de la obra ajena le ha llegado a cuentagotas.

Son escasas las veces en las que Tim Burton, cineasta poseedor de un universo propio, se ha inspirado en hechos reales en sus películas. Salta a la vista que, en general, la realidad no le gusta demasiado, y le entiendo perfectamente. Ocurre, sin embargo, que lo que se cuenta en Big eyes entra de lleno en el espectro autoral de Burton, admirador confeso de la obra pictórica de Margaret Keane. Aunque la cinta se sume a la actual moda de reivindicar a las llamadas mujeres invisibles, que en general me parece fruto de un cargante paternalismo, aquí ese enfoque está más que justificado, por cuanto hablamos de un auténtico caso, no ya de arrinconamiento, sino de verdadera usurpación del talento femenino. Al comienzo, vemos a Margaret huyendo de su primer matrimonio en compañía de su única hija, Jane. Estamos en los años 50, época en la que la visibilidad de las mujeres en el firmamento pictórico era casi nula, pero eso no fue obstáculo para que la protagonista partiera hacia San Francisco con la idea de conseguir reconocimiento para sus cuadros, que casi siempre retrataban figuras infantiles de aspecto triste y ojos enormes. Lo consiguió, qué duda cabe, pero lo hizo de una forma muy distinta a la que había imaginado. En su grandeza y en su miseria tuvo mucho que ver su segundo marido, Walter Keane, artista frustrado y vendedor excepcional que tenía un próspero negocio inmobiliario pero ansiaba alcanzar la gloria como pintor. Keane se atribuyó la autoría de los cuadros de su esposa, primero sin el consentimiento de ésta, y más tarde, cuando esos retratos antes menospreciados se convirtieron en moda y comenzaron a generar suculentos beneficios, con su complicidad. Margaret pintaba, y lo hacía con tremenda dedicación; Walter explotaba su engaño de un modo tan desinhibido como certero, pues en pocos años hizo que su obra pasara de rellenar los pasillos de un club nocturno a decorar los salones de museos y celebridades. La estafa alcanzó cotas espectaculares, pero tenía fecha de caducidad, porque Margaret acabó sintiéndose aún más prisionera que en su primer matrimonio (suyos eran el esfuerzo y la obra, pero no las mieles del éxito, que su esposo devoraba sin medida) y destapando el pastel.

Big eyes va de más a menos, y en su tramo final falsea los hechos reales de forma notoria, no tanto por modificar el lugar de celebración del juicio que constituye el fallido clímax de la película, sino por alterar de forma sustancial la cronología de los hechos, dado que en el film se afirma que ese juicio tuvo lugar en los años 60, cuando en realidad se celebró en 1986, muchos años después del estallido del conflicto entre Margaret y Walter Keane y cuando la burbuja de la fama había estallado hacía tiempo. Sobre este aspecto, he de decir que suelen darme grima los individuos como el crítico del New York Times que aparece en la película, tan soberbios y pontificales ellos, pero le reconozco al personaje el valor de decir que los cuadros de Margaret Keane (que él, como todos, cree que son obra de Walter) le parecen un espanto, incluso cuando se convierten en un fenómeno de masas. Servidor no pretende ser un entendido en pintura, pero coincido con la opinión de que la obra de Margaret Keane es reiterativa y carente de genio. Volviendo a la película, resulta que en el momento culminante hace trampas, y eso está feo. Lástima, porque hasta que revientan las costuras de la estafa me parece muy buena. Es cierto que, más allá de ese omnipresente cromatismo naïf, en el apartado visual no hay más que una escena genuinamente burtoniana, que es la del supermercado, pero me hace gracia que los mismos que suelen criticar al director por repetirse sean quienes critiquen este film por ser distinto. En la escena de las cerillas comprobamos que a Tim Burton se le da muy bien el terror, y en la del juicio, que ese terreno le es muy escurridizo. Lo que sí quisiera añadir es que estamos ante uno de los trabajos menos distinguidos de Danny Elfman a las órdenes de un director que le ha confiado la parte musical de casi toda su obra.

Encabezan el reparto dos actores, Amy Adams y Christoph Waltz, que vivían por entonces su mejor época profesional. Adams, actriz coleccionista de nominaciones, consiguió el Globo de Oro gracias a su interpretación de una Margaret Keane tímida, sumisa y atormentada a la que (en parte por vanidad) el peso del engaño acaba resultándole insoportable. A Waltz le sucede un poco como a la película: está muy bien durante las tres cuartas partes del metraje, mostrando el poder de seducción y también la supina falta de talento artístico de su personaje, pero resbala al final, en su caso víctima de la sobreactuación. Entre los secundarios, magnífico Terence Stamp como tótem de la crítica, y buena nota también para Jon Polito y Danny Huston, cuyo personaje ejerce como cronista del suceso, oscilando la labor del resto del elenco entre lo correcto y lo testimonial.

Como dirían los críticos taurinos, buena faena, aunque algo emborronada en la suerte suprema. Big eyes no nos trae al Tim Burton acostumbrado, pero hasta su tramo final es una película de alto nivel.