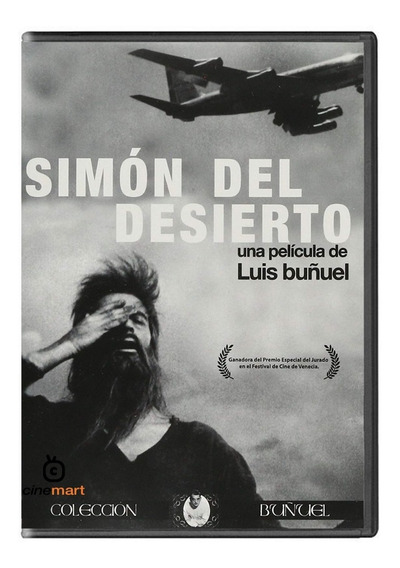

SIMÓN DEL DESIERTO. 1965. 43´. B/N.

Dirección: Luis Buñuel; Guión: Luis Buñuel y Julio Alejandro, basado en un argumento de Luis Buñuel; Dirección de fotografía: Gabriel Figueroa; Montaje: Carlos Savage; Música: Raúl Lavista; Producción: Gustavo Alatriste, para Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (México).

Intérpretes: Claudio Brook (Simón); Silvia Pinal (El Diablo); Enrique Álvarez Félix (Hermano Matías); Hortensia Santoveña (Madre de Simón); Francisco Reiguera (Monje viejo); Luis Aceves Castañeda (Hermano Trifón); Enrique García Álvarez (Hermano Zenón); Jesús Fernández (Pastor); Antonio Bravo, Enrique del Castillo, Eduardo MacGregor, Ángel Merino.

Sinopsis: Simón lleva más de seis años haciendo penitencia, subido a una columna en mitad del desierto. El Diablo acude a tentarle.

La última película mexicana de Luis Buñuel tuvo un devenir harto accidentado. Simón del desierto, obra que el cineasta aragonés quería realizar desde sus tiempos en la Residencia de Estudiantes, fue concebida como un largometraje, pero su productor, Gustavio Alatriste, se arruinó en plena filmación, y lo que se derivó de ello fue esta cinta, de unos tres cuartos de hora, que todos conocemos. Visto lo magnífico del resultado, creo que Simón del desierto, obra señera del Buñuel más anticlerical, es uno de los mejores no-largometrajes de la historia del cine, y así lo supo ver la crítica en su momento, sin que el tiempo haya jugado en contra de esta réplica malévola a esa costumbre tan devota, consistente en explicar las vidas de los santos.

Porque Simón, ese individuo que cuando da comienzo la película lleva haciendo penitencia, subido a una columna en mitad de la nada, la friolera de seis años, seis meses y seis días (primer bromazo buñueliano), es en verdad un santo, que ha consagrado su vida al Señor, al que brinda su penitencia como medio de reparar un pasado pecador que no se menciona, y que es capaz de hacer milagros. También de aceptar el regalo de un hombre rico, que le ofrece una nueva columna desde la que pueda hacer su servicio al Altísimo en mejores condiciones. Ya se sabe, no sólo todos los servidores de la Iglesia, sino incluso los santos como Simón, son sensibles a los placeres y comodidades terrenales. De ellas trata la película, que es una versión subversiva, y muy divertida, del cine de estampita. Por hallar en sí la máxima pureza y quedar libre de todo pecado, Simón se ha convertido, más que en un asceta, en un fanático, capaz de, en su afán de estar por encima de todo lo humano, tratar con desdén a su propia madre, que se va a vivir cerca de su hijo sólo para ver más de cerca cómo éste la ignora. La lectura buñueliana (creo que a él le haría mucha gracia que la llamásemos moraleja) es clara: la santidad, además de ser profundamente contraria a la naturaleza del ser humano (atención a la escena en la que el penitente confiesa que sus excrementos son como los de una cabra, a fuerza de alimentarse exclusivamente de las lechugas que le proporcionan unos monjes), sino que además no tiene cabida en este mundo. Por ello, cuando Simón obra el milagro de devolver sus manos a un hombre al que le fueron amputadas por ladrón, no sólo no recibe a cambio ni las gracias, sino que tiene tiempo de ver cómo la primera cosa que hace el hombre con sus manos recién recuperadas es pegar a su hijo. Por ello también Simón será objeto de calumnias, y tendrá que asistir impertérrito a las discusiones bizantinas de los muy bien alimentados monjes (“¡Abajo la sagrada hipóstasis!”, otro genial bromazo marca de la casa). A Buñuel le sobran maneras para dejar claro que lo de Simón no es, en el fondo, más que una a la postre inútil demostración de vanidad, y las usa todas.

Sucede, eso sí, que el Diablo odia a los santos, o simplemente se aburre y ha de entretenerse de alguna manera. Cuál mejor que enervar a hombre tan pío, así que Satanás se le aparecerá a Simón bajo diversas formas (la primera, de colegiala lujuriosa, ya estaría prohibida en estos tiempos tan liberales y democráticos), con la idea de tentarle y hacerle abandonar su penitencia. Cierto es que el Diablo va acumulando fracasos en el empeño… hasta que se lleva al objeto de sus tentaciones a pasear por el mundo para mostrarle sobre el terreno la suprema inutilidad de su empresa, dando lugar a un epílogo, con Simón (con indumentaria y maneras de pensador existencialista europeo), y Satanás compartiendo mesa en una discoteca, que sólo puedo calificar como genial.

En lo formal, la obligada austeridad presupuestaria, que convirtió a la película en lo que es, casa muy bien con un relato que gira alrededor del ascetismo. No dejan de aparecer muchas constantes en el cine de Buñuel, como las hormigas o los tambores de su pueblo natal, Calanda, pero en lo fundamental se siguen las pautas del tipo de cine sobre el que se vuelca el vitriolo, con abundancia de planos contrapicados para mostrar el grado de elevación del penitente con respecto al resto de humanos y a sus triviales asuntos, coros a capela, y encuadres que ensalzan la cercanía de Simón con una divinidad eterna y omnipotente que, a diferencia de su antagonista, no se deja ver en ningún momento. En este aspecto, no cabe más que ensalzar la labor de ese ancestro cinematográfico de Emmanuel Lubezki que es Gabriel Figueroa.

Buñuel, que siempre gustó de rodearse de actores cómplices, confió a Claudio Brook la tarea de encarnar al ascético y terco Simón, e hizo bien, porque el mexicano es capaz de transmitir el desdén hacia todo lo humano y la fe ciega de su personaje, pero también su tremendo pasmo en la secuencia con la que finaliza la película. Como Buñuel, que además de cineasta era cinéfilo y buen conocedor de aquello que ridiculizaba, sabe que el Diablo es una mujer, quién mejor que Silvia Pinal, encumbrada gracias a Viridiana, para poner rostro y cuerpo al Gran Tentador. Creo que su labor tiene altibajos, pero también que acaba siendo gloriosa. Del plantel de secundarios, me quedo con Francisco Reiguera, que interpreta a un monje cuya sabiduría supera a la de sus compañeros de Orden, y con Luis Aceves Castañeda, en el que fue el último papel de su vida.

Nunca sabremos si, como largometraje, Simón del desierto hubiese dado aún más de sí. Posiblemente, la transición hacia el epílogo hubiese sido más fluida y menos radical, pero lo que sí tengo claro es que, con independencia de su duración, y de sus avatares, Simón del desierto es una gran película de un Luis Buñuel en su versión más iconoclasta.