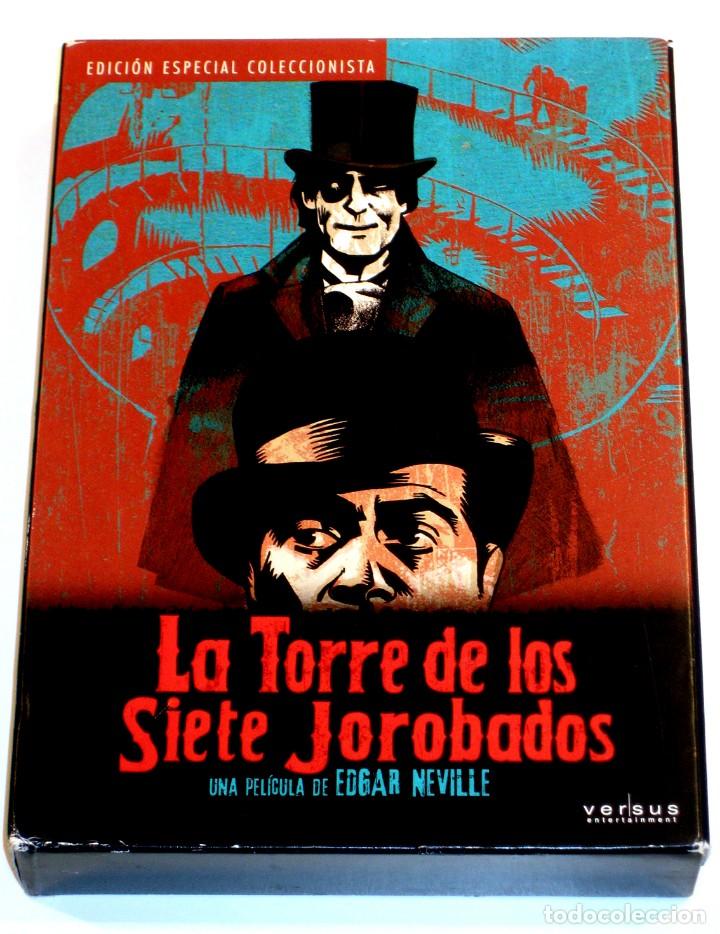

LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS. 1944. 81´. B/N.

Dirección: Edgar Neville; Guión: Edgar Neville y José Santugini, basado en la novela de Emilio Carrere; Dirección de fotografía: Enrique Barreyre; Montaje: Sara Ontañ´ón; Música: José Ruiz de Azagra; Decorados: Francisco Escriñá, Pierre Schild y Antonio Simont Guillén; Producción: Luis Judez y Germán López Prieto, para España Films-Judez Films (España)

Intérpretes: Antonio Casal (Basilio Beltrán); Isabel de Pomés (Inés); Guillermo Marín (Dr. Sabatino); Félix de Pomés (Robinson de Mantua); Julia Pachelo (Braulia); Antonio Riquelme (Don Zacarías); José Franco (Napoleón); Manolita Morán (Cupletista), Julia Lajos, Manuel Miranda, Emilio Barta, Antonio L. Estrada, Luis Ballester, Luis Latorre, José Arias.

Sinopsis: Un joven que vive en el Madrid de finales del siglo XIX gana mucho dinero en la ruleta gracias a que un espectro, que sólo él puede ver, le indica los números que van a ganar. A cambio, el fantasma, que en vida fue un prestigioso arqueólogo, le pide al hombre que proteja a su sobrina, a quien cree objetivo de una siniestra banda.

Superada la etapa en la que su filmografía se centró en películas de propaganda bélica y de reivindicación del bando vencedor en la Guerra Civil española, fase que por suerte no se alargó demasiado, Edgar Neville retornó a su querido Madrid castizo de finales del siglo XIX, aunque lo hizo de una forma singular: La torre de los siete jorobados, una de las cimas de la filmografía de Neville, y al tiempo obra clave del fantástico español, hablaba de ese Madrid de entresiglos, pero también de sociedades secretas que se escondían en las catacumbas de la metrópoli para hacer el mal en la superficie. Esta rara avis, no sólo en la obra de su autor, sino en el conjunto del cine español de esa y de otras épocas, se eleva como un clásico imperecedero de nuestro cine.

Al margen de las películas rodadas a principios del siglo XX por el pionero catalán Segundo de Chomón, el género fantástico en España transitó por un desierto que se extendió hasta los años 60, con la casi única excepción de esta película. No es que, como pasaba en los Estados Unidos, la fantasía y el terror se vieran relegadas, salvo en lo que respecta a obras muy concretas, a los márgenes de la serie B, sino que aquí, simplemente, no se rodaban películas de ese tipo. Neville tomó una novela escrita (aunque hay divergencias sobre su autoría, atribuida en parte a Jesús de Aragón) por Emilio Carrere, la llevó a su terreno y convirtió lo que en manos menos diestras podría haber sido un esperpento importante, en un hito cinematográfico para un país devastado en lo económico y en lo cultural. Fiel a sus pasiones, la película empieza con la actuación de una cupletista, que entre pieza y pieza tiene tiempo para bromear desde el escenario con su prometido, un joven tímido y asustadizo que más tarde acude al casino con la esperanza de multiplicar sus escasos caudales para así resultarle más atractivo a la artista, y en especial a su futura suegra. En la sala de juegos sucede algo extraordinario: un espectro señala al protagonista, con la suficiente antelación, los números que van a ser agraciados en la ruleta, lo que permite al joven acumular una fortuna. Dicen, y dicen bien, que favor con favor se paga, y el fantasma, un tipo de apariencia siniestra pero de lo más cortés, se presenta: es el espíritu de Don Robinson de Mantua, insigne arqueólogo asesinado un año atrás en circunstancias no esclarecidas por la policía, que tampoco fue capaz de resolver la desaparición de quien fuera ayudante del arqueólogo. Lo que Don Robinson pide a quien gracias a él se ha hecho rico es que proteja a su sobrina, una joven sobre la que se ciernen idénticos peligros a los que acabaron con su tío. Esto llevará al protagonista a descubrir un submundo del todo ajeno a quienes viven de manera apacible en la superficie de la ciudad.

Por encima de cualquier otra consideración, La torre de los siete jorobados lleva el sello de Neville: ahí están el profundo casticismo, el romance a la antigua, la elegancia en los atuendos y en las maneras, pero también la ironía, el cotilleo, la mezcla entre lo costumbrista y lo estrambótico, así como un contagioso vitalismo. Es evidente que, en lo que a su trama fantástica se refiere, el film es un semiplagio de las películas que el maestro Fritz Lang dedicó al Doctor Mabuse, y tampoco pasa inadvertida la falta de medios, ostensible en el cine español de aquellos años, pero inherente al género en la misma época y otras latitudes. Sucede que Neville es un cineasta brillante, y capaz de suplir estas y otras carencias con esa gracia natural suya. Los diálogos están llenos de ingenio, los modestos decorados parecen mejores a la luz (o a la tiniebla, porque la manera en la que el director y su cameraman de confianza, Enrique Barreyre, filman ese mundo subterráneo de la torre invertida, con sus escaleras de caracol y sus malignos moradores, bebe también de manera directa de las influencias del expresionismo) de la cámara, y el contraste entre ambos mundos se muestra con naturalidad e inteligencia. El mayor defecto que uno encuentra es que el final es precipitado, como si ya los recursos estuvieran en mínimos y no hubiera espacio para rodarlo de la manera espectacular que merecía. Por lo demás, la película, en la que se mezcla la música popular, tan cara a Neville, con la partitura, también recargada y expresionista cuando el submundo toma el protagonismo, de José Ruiz de Azagra, es deliciosa, ágil en la exposición del conflicto y eficaz en la forma de alternar lo ligero con lo siniestro.

El gallego Antonio Casal, que ya había ejercido como joven galán a las órdenes de Rafael Gil, debutó con Neville haciendo una convincente interpretación de un hombre al que la valentía le llega a través del amor, y en el que esos dos mundos que se dan cita en la película obran un efecto curioso: el hombre pusilánime en la luz adquiere rasgos heroicos enfrentado al peligro que se esconde en la torre. Isabel de Pomés, que ya había coprotagonizado Huella de luz junto a Casal, hace un buen trabajo en un papel femenino bastante menos acartonado de los que en la época solía urdir el cine patrio, mientras que su padre en la vida real, y tío en la ficción, Félix de Pomés, luce su imponente presencia como espectro tuerto, cultivado y de excelentes modales. Guillermo Marín es un mini-Doctor Mabuse, adoptando unas maneras para encarnar a su personaje más cercanas a los malvados de los films de la UFA que a los mad doctors en que estos se convirtieron al cruzar el Atlántico. Como sujeto pérfido de manual, Marín pasa la prueba. Impagable Julia Lajos, rostro habitual en los films de Edgar Neville, como insaciable mamá de la artista, y notable Antonio Riquelme como sabio distraído. Como Edgar Neville era un cineasta muy bien considerado por el régimen franquista, más entonces que en los años venideros, es lícito pensar que el apellido del actor que interpreta al espectro de Napoleón es un buen chascarrillo del azar.

Todo un clásico del cine español, por méritos propios y por lo angosto del terreno que se atrevió a transitar. La torre de los siete jorobados habla de dos mundos, y son en realidad dos películas, ambas muy buenas y engarzadas de manera harto loable.