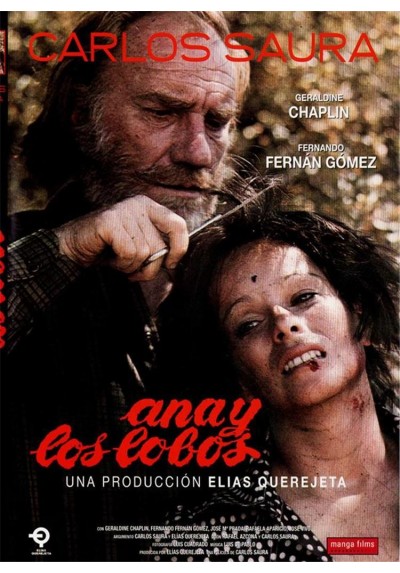

ANA Y LOS LOBOS. 1973. 97´. Color.

Dirección: Carlos Saura; Guión: Carlos Saura y Rafael Azcona, basado en una idea original de Carlos Saura; Dirección de fotografía: Luis Cuadrado; Montaje: Pablo G. Del Amo; Música: Luis De Pablo; Dirección artística: Francisco Nieva y Jaime Chávarri; Producción: Elías Querejeta, para Elías Querejeta Producciones Cinematográficas, S.L.-Olympusat (España).

Intérpretes: Geraldine Chaplin (Ana); Fernando Fernán Gómez (Fernando); José María Prada (José); José Vivó (Juan); Rafaela Aparicio (Madre); Marisa Porcel (Amparo); Charo Soriano (Luchy); Anny Quinas, Nuria Lage, María José Puerta, Sara Gil..

Sinopsis: Una institutriz inglesa llega a un caserón de la Meseta para hacerse cargo de la educación de las tres niñas de la familia. Pronto será el vehículo a través del que se manifiestan las obsesiones de los tres hijos de la matriarca.

Tres años después de El jardín de las delicias, Carlos Saura regresó a las pantallas con Ana y los lobos, la película de mayor carga simbólica en la trayectoria del director aragonés, según confesión propìa. Esta alegoría de la España franquista consolidó el prestigio internacional de su autor, aunque queda un escalón por debajo de sus obras mayores.

Simbolismo no es sinónimo de sutileza, y lo cierto es que en la fábula de Saura, que para la escritura volvió a apoyarse en Rafael Azcona, el sentido del relato está bastante claro: Ana, una joven extranjera, representa la libertad; el caserón aislado del exterior no es otra cosa que la España de la dictadura, y la anciana madre retrata a la monarquía, débil, nostálgica y quejica; sus tres hijos son la imagen de los poderes fácticos: uno es la Iglesia, el otro el Ejército y el tercero, la alta burguesía, con la sexualidad reprimida a flor de piel. Con este entramado, Saura y Azona construyen un film que sigue la estela del cine de autor europeo, avala la trayectoria reciente del director como cronista de las contradicciones y los desvaríos de un régimen que daba sus últimos coletazos, y busca unas audiencias muy distintas a las que aupaban a la comedia popular como el género en boga. Es interesante resaltar que los sucesivos cambios de actitud de la recién llegada reflejan muy bien la evolución de los visitantes que ya por entonces llegaban a oleadas a nuestro país: al principio, le resulta difícil ocultar la incomodidad que experimenta ante lo que se encuentra al aterrizar en ese entorno tan cerrado que, como se señala en uno de los diálogos, huele a naftalina. La obsesión de José por el orden y el control del territorio, censura epistolar incluida, solivianta a la extranjera, que igualmente debe combatir el acoso del padre de las tres hijas de cuya educación debe encargarse, manifestado a través de cartas de contenido obsceno, y siente curiosidad hacia el otro hermano, Fernando, un religioso que aspira al ascetismo y decora una cueva cercana para convertirse en eremita y renunciar al mundo. Asumido el grotesco potaje en el que se ha metido, Ana empieza a acostumbrarse a él, incluso a disfrutar de su pintoresquismo, ajena al hecho de que hay toda una leyenda negra detrás de esos muros, y que será imposible que ella logre sustraerse a su influjo.

Saura utiliza la luz natural y el estilo realista de Luis Cuadrado para mostrar un paisaje luminoso, en el que la oscuridad se halla en el cerebro de sus residentes. El guión puede ser recargado, pero las imágenes son nítidas. Eso sí, la inteligencia del conjunto no es obstáculo para que algunas escenas resulten demasiado largas o reiterativas, aunque el hunor negro salva más de una vez un libreto que tiende a lo discursivo y en el que el propio carácter simbólico de los personajes impide que alcancen una verdadera dimensión individual. Más allá de las omnipresentes marchas militares, la música ocupa un espacio reducido, por no decir nulo en muchas de las mejores escenas, como aquella en la que la familia en pleno, y con la matriarca entronizada a lomos de las sirvientas, acude a la cueva en la que se ha refugiado Fernando para disuadirle de sus propósitos de ayuno y renuncia del mundo (objetivo que, por cierto, logra Ana a cambio de seguirle en su antinatural juego). El modo de mostrar cómo la forastera queda como chivo expiatorio no se anda con chiquitas, y aquí Saura utiliza planos muy cortos para acentuar la dureza de la escena y de ese ancestral salvajismo ibérico.

Geraldine Chaplin, musa del director en aquellos años, luce a buen nivel como forastera a medio camino entre la incomodidad y el asombro, aunque le falta expresividad en las escenas más exigentes, como el clímax del film o el teatrillo suicida que, a la postre, lo desencadena. De los actores que interpretan a los tres hermanos, se impone un Fernando Fernán Gómez inspirado a la hora de mostrar a un hombre tímido y lleno de complejos, cuyas ansias de renuncia al mundo no son otra cosa que remedios contra la profunda oscuridad que oculta. José María Prada acierta con el tono abiertamente paródico de su personaje, igualmente acomplejado, pues bajo su fachada castrense se percibe una virilidad más bien dudosa. José Vivó encarna de manera correcta a un obseso sexual, pero quien se lleva la película a sus dominios cada vez que aparece en pantalla es Rafaela Aparicio, enorme actriz, casi siempre asociada a la comedia, cuyo indiscutible gracejo explotan a conciencia Saura y Azcona. Esto explica que, años después, ella fuera la protagonista de la secuela de esta película.

Notable film, muy de su época pero que no ha envejecido mal por sus diversas virtudes, y porque la España eterna sigue ahí. Es cierto que, cuando se estrenó la película, las mentes más lúcidas del régimen franquista ya barrunbtaban un tránsito hacia una democracia a la europea, y cimentaban ese cambio de manera que fuesen ellos quienes lo dirigieran, pero la película es una certera sátira de los sectores más cerriles de la España de Franco.